WELTWOCHE-MAGAZIN Nr.16 vom 21. April 1982 (Translation with DeepL)

Sie nennen sich CRAZY – verrückt – und machen Musik. Sie spielen nichts Sanftes, Eingängiges, sondern einen harten, lauten, aggressiven Sound. “Eusi Wält isch verschisse”, singen sie, die Punks aus Luzern, und wollen “fort vo do i mini Freiheit”. Doch die Wirklichkeit holt sie ein, immer wieder …

Durch die Gitterstäbe fällt die Morgensonne, die Zelle bleibt feuchtkalt. Knüsel und Burri leben im Knast. Ihre Untat: Musik. Knüsel ist Sänger der Luzerner Punkgruppe CRAZY, Burri der Drummer. Die andern heissen Mongi, Ralph und Tremp. Vornamen haben sie keine.

Seit die Luzerner Strafanstalt Sedel den Rockmusikern zur Verfügung steht, leben die CRAZY dort. Es scheint als hätten sie lebenslänglich, wie alle, die nicht viel Zukunft haben. Den Ausgeschlossenen aus der Gesellschaft wird auch gleich das Gefängnis geöffnet, in dem sie sich einschliessen können – freiwillig versteht sich.

Seit die Luzerner Strafanstalt Sedel den Rockmusikern zur Verfügung steht, leben die CRAZY dort. Es scheint als hätten sie lebenslänglich, wie alle, die nicht viel Zukunft haben. Den Ausgeschlossenen aus der Gesellschaft wird auch gleich das Gefängnis geöffnet, in dem sie sich einschliessen können – freiwillig versteht sich.

Während der konzertlosen Tage, Wochen und Monate hat Wärterin Langeweile Aufsicht. Sie lässt den grauen Sand des Alltags durchs Stundenglas rieseln, erbarmungslos und leicht bitter lächelnd. «Du willst ein bisschen mit uns leben», sagt Knüsel, wie wir uns zum erstenmal sehen: «Mit uns hängen. Bitte, wenn du gerne rumhängst.»” So hängen wir denn im Sedel miteinander rum, drehen uns was zum Rauchen und zählen die Stunden. Jetzt ist es schon neun Uhr. Und jetzt schon zehn.

Am Morgen, wenn die Fetzen ausgebleichter Gitarrenschreie vom Vorabend wie blättriger Putz von den Wänden hängen und schmutziges Geschirr daliegt wie eine offene, bettelnde Hand, verwandelt sich das Gefängnis wie von Zauberhand zum Kloster, oder zeigt, was das Wesen des Zaubers ausmacht, die innere Verwandtschaft des einen mit dem andern: die Kargheit der Zellen und die Einsamkeit, die mehr noch als von der Abgeschiedenheit vom intimen Mitwissen der Gemeinschaft herrührt. Die Einsamkeit, die diese unaufdröselbare Verkettung von Flucht und Suche, Flucht und Sucht erzeugt. Dem schlichten Prunk des Gotteshauses entspricht die Halle im Erdgeschoss, ein Mittelschiff, zwei Säulenreihen, ein schummriges Mischlicht von den Fenstern Süd und Nord, vorne im Chor der Kühlschrank voll Brot und Wein und Bier.

Ohne Trips geht es nicht. Manche Punks lehnen Drogen zwar ab, weil sie sagen, die Power gehe verloren. Klar, wer Probleme hat, kommt schief drauf. Aber auf Tourneen, unter Leistungsdruck, braucht man etwas, das einen aufstellt. Auf Trips kommen die extremsten ideen. Je extremer, desto besser. extrem als Wert für sich. Sie haben schon alles probiert. Was alles, darüber kann man lange reden. Knüsel macht”s mit Speed und kippt ein, zwei zwei «U-Boote» drüber. Bier mit Schnaps. Ralph säuft einfach vor jedem Konzert; er findet Alkohol die beste Droge, weiss selber nicht warum. Extrem ist auch Mongi, der scheue, der nie ein Wort sagt. Ist er zu, kann er stundenlang vor dem Echogerät stehen und den unverändert gleichen Akkord aus der Gitarre schlagen. Einfach Spitze.

Extremer als Mongi, extremer als Knüsel und Burri und alle CRAZY zusammen ist indessen der Sound von draussen. Wenn die Tiger und die Mirage von Emmen her um den Sedel schwirren, verstummen die Marantz-Kübel in der Obungszelle. Dort muss es sonst knallen, krachen, donnern und rasen. Wichtiger als die Schnelligkeit jedoch ist Drive, damit es fetzt. Nur kein weicher Brösmeli-Sound, kein gewaltlos anarchisches Flower-Power-Zeugs. das bringt nichts.

Power muss man haben, ein starkes Ich. Härte ist gefragt, Härte im Nehmen, Härte im Geben, wie im Leben auch, jeder gegen jeden. «Dein ganzes Leben ist Sieg und Niederlage, etwas anderes gibt es nicht», sagt Knüsel, und Burri dreht es um: «Niederlage und Sieg, denn am Ende musst du einfach siegen. Tschau!» Punkte für Burri. Zwei Uhr schon und in der Würstchenstube die Zeche bezahlt, wie sich”s gehört.

Zweimal waren sie schon auf Deutschland-Tournee. In Delmold und Osnabrück, in Bielefeld und Wilhelmshaven; selbst in Berlin, im «SO 36», sind sie angekommen. Am extremsten aber war es im Berner Kasino, am Mundartrockfestival im letzten Sommer. Da sassen lauter lahme Freaks im Lotossitz und wiegten ihre haarigen Köpfe. Dann kamen die CRAZY. Fünfhunden Leute verliessen fluchtartig den Saal. Solange sie spielten, flatterten Papierflieger auf die Bühne. Das war ein Zeichen, dass sie gut drauf waren. So verladen, mit so viel Drive, haben sie seither nie mehr gespielt. Die 25″000 Franken Sachschaden allerdings waren nicht im Kasino. Die waren auch in Bern, aber im Gaskessel.

Wir sind per Bus in die Stadt gefahren, haben in einer Würstchenbude Hühnerbeine gegessen, sind in Schallplattenläden herumgehängt, zurück zum Sedel gefahren und haben noch eins zum Rauchen gedreht. Baden im nahen Rotsee ist verboten. Jetzt ist es schon sechs Uhr und wir hängen noch immer herum, ringen weiter nach Punkten. Es ist nicht leicht, der öde etwas «Lust for Live» abzugewinnen. Dabei geht es doch ums Heute, nicht ums Morgen.

Vielleicht gibt es uns morgen gar nicht mehr. Aus dieser total guten Möglichkeit schöpfen sie die Farbe für ihre Musik, ihre Texte und die Sprüche an den Wänden über das, was dem Tode vorangeht: «Wieso sprecht Ihr alle von Selbstmord? Tut es doch endlich!» Hinter dem Todeswunsch, dessen Endsieg durch das Potential des Overkill programmiert scheint, lauert die verhasste Zwillingsschwester, die Todesangst: «Das Ende vom Lied: 1984.»

Die Worte, die auf jeden Zigarettenraucher ihre heimlich animierende Wirkung haben, hat Burri in Klartext übersetzt: «Warnung des Amtes für Gesundheitswesen: a) Leben kann ihre Gesundheit gefährden. b) Nichtleben kann zum Tode führen.» Jetzt ist es schon sechs Uhr. Leben wir schon?

Nach manchen Monaten ohne CRAZY ein Telefon von Burri. Morgen sei ein Konzert im «Stadtkeller» Luzern, dem renommierte Luzerner Musik-Restaurant: «Kannst ja kommen, wenn du Zeit hast, ehrlich, es wird extrem. Beginn 20 Uhr 30.»

«Wenn einmal etwas Gutes über uns in der Zeitung steht, lösen wir uns auf», hat Burri früher einmal gesagt. Es fällt schwer, CRAZY zu Tode zu loben. Um 19 Uhr 30 ist das Lokal besetzt. «Besetzt» heisst besetzt, mit allen strassenkämpferischen Untertönen. Niemand kommt herein, noch kann er hinaus. Draussen sind so viele wie drinnen. Der Securitas, im eichenen Windfang von der Grösse und dem äusseren eines barocken Beichtgestühls, faltet die Hände im Schoss. So eine schmucke Bürgerstube wartet nur darauf, in Trümmer zu gehen. Unter den stuckverschnörkelten Rundbögen tummelt sich das Volk in «Hein Gerickes» schwarzer Nappaledermode. Verchromte Nieten und Ansteckknöpfe blitzen auf, Ronald McDonald grinst sein fettiges Pommes-frites-Lachen. «School is a Jailhouse.» Die «Toten Kennedys» grüssen von einem Rücken Purpurchintz, und «Antipasto», das «Anti» usque ad absurdum, ist auch mit von der Partie. Die paar Freaks mit Bart und langen Haaren, die paar Frauen in altlila langen Flatterröcken, sie wirken hier wie Flipper in einem Rudel Hammerhais.

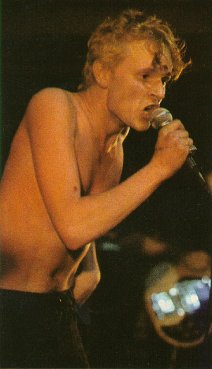

Knüsel torkelt wie ein skorbutkranker Seemann im Hafen zwischen zwei mal sieben Wochen Sturm in den Rossbreiten. Er sei im Stress, gehe scheissen. Zur Katharsis genügt schon die Erwartung der Katastrophe. Seine Hände greifen nach der Reling an Tsichrändern, vornehmlich aber ins Leere, seine Druckknopfaugen versucht er flackernd an die Kimm zu heften, der feste Boden verunsichert ihn. Er braucht die schwankende Bühne, die Wogen der Begeisterung, den Sturm der Entrüstung von 130 Phon, ansonsten ihn, den Landkranken, das Kotzen befällt, die übliche übelkeit dessen, der nur gewaltsam auf Turbo kommt. Der heutige Abend wird Knüsel gehören.

Knüsel torkelt wie ein skorbutkranker Seemann im Hafen zwischen zwei mal sieben Wochen Sturm in den Rossbreiten. Er sei im Stress, gehe scheissen. Zur Katharsis genügt schon die Erwartung der Katastrophe. Seine Hände greifen nach der Reling an Tsichrändern, vornehmlich aber ins Leere, seine Druckknopfaugen versucht er flackernd an die Kimm zu heften, der feste Boden verunsichert ihn. Er braucht die schwankende Bühne, die Wogen der Begeisterung, den Sturm der Entrüstung von 130 Phon, ansonsten ihn, den Landkranken, das Kotzen befällt, die übliche übelkeit dessen, der nur gewaltsam auf Turbo kommt. Der heutige Abend wird Knüsel gehören.

Natürlich wütet Knüsel nicht allein, aber es ist doch, als wäre es so. Die anderen vier halten nur hin, damit Knüsel ihnen seine Stimme, rauh wie Glaspapier, hart wie schwefelsaurer Kalk, um die Ohren hauen kann. Burri am Schlagzeug, Mongi, Ralph und der Neue, der Tremp ersetzt, sie – ja, wir wohnen einem Boxkampf bei – markieren die Pfosten des Rings, die Knüsels Wirken räumlich begrenzen. Auf hoher See ist der Seemann ein Boxer. Werni am Mischpult dreht im schwarzen Handschuh an Knöpfen, bis die Kübel rückkoppelnd äolisch pfeifen, und Knüsel heult nun, was er kann – vier Töne sind”s.

Die schmerzenden Gitarrenschreie verzerren das Parkett zur Matratze, zum Trampolin. Ein federndes Hüpfen erfasst den Saal und breitet sich von der Bühne bis nach immer weiter hinten aus. Wir hüpfen und hüpfen höher und höher, schütteln die Köpfe und schlagen auf mit Burris Schlagzeug. Bald müssen sich die Extremsten überschlagen, bald muss der Saal einbrechen, aber das nehmen wir nur wahr in kurzen Augenblicken der Reflexion, denn im Grunde sind wir ganz eins mit Knüsels Gesang.

Ist es denn überhaupt Gesang, ist es nicht doch nur ein heiseres Heulen? Im vertrauten Kreise gestehen wir einander offen, das Knüsels Gesang als Gesang nichts Ausserordentliches darstellt. Es ist zum Verständnis seiner Kunst notwendig, sie nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Zu sehen, wie Knüsel kämpft, das Federgewicht gegen einen imaginären Riesen, wie aggressiv er ist, wie er ihn hasst, wie seine Druckknopfaugen ihn fixieren. Haken links, Schlag rechts, in die Milz, eins, zwei, drei, vier, nochmals links, er peitscht das Mikrophon weg, duckt sich hinter die Boxe, springt aus dem Loch wie eine Klapperschlange, um mit einem «Action, Action!» die Unterstützung heraufzubeschwören, ohne die er aufgrund seiner schwächlichen Konstitution dem Tod geweiht wäre.

Etwas liegt in der Luft, etwas geheimnisvoll Gewittriges, das jeder von uns mit einer gezielten Armbewegung auslösen könnte, doch mehr noch als eine kollektive Hemmschwelle ist es die Hoffnung eines jeden, durch sein Zuwarten die Spannung noch steigern und ihre Entladung noch eruptiver zu gestalten, die uns zögern lässt. Lange dauert”s, fast unerträglich lange, bis die Macht des Gesangs endlich der ersten Flasche Flügel verleiht.

Nun ist sie nicht mehr zu bremsen, die Macht des Gesangs, vollbringt sie, was sie vollbringen muss: Die erste Scheibe klirrt, Tische kippen, Stuhlbeine krachen, Knüsel raspelt.

Die Erinnerung an die Stones vor fünfzehn Jahren, als im Zürcher Hallenstadion kaputte Stühle noch etwas Neues waren. 0 goldene Zeit der blinden Wut, der Rebellion. Knüsel träumt in seinen vier Tönen: «Weisst du noch? Sie waren Punks, sie haben randaliert, sie haben sich gegen den Scheiss gewehrt, ja, sie waren Rebellen, heute sind sie anders.» Er schlüpft aus dem Pullover, schlüpft aus dem Hemd, allmählich ist er warm gelaufen: «Ihre Mode ist tot, ihre schlechte Welt, sie ist geheilt, ja, sie waren Rebellen.» Knüsel, er und die Seinen im kulturverspäteten Luzern, sie geben keine Ruhe, sie bleiben die Unzeitgemässen, da sich die Unzeitgemässen anderswo längst zeitgemäss verhalten: «Leute, hört mal zu, Rebellen geben keine Ruh.» Ein Brotkörbchen trifft Knüsel am Kopf, eine kurze Pause, kurzes Schweigen. Ist er getroffen? Seine Linke baumelt, der Ellbogen angewinkelt, lahmend nieder, scheint verknorxt wie von Gicht. Geht er zu Boden, wird er ausgezählt? Nein, er kommt wieder, schlägt «Guantanamera» auf seine vier Töne zurecht, die gleichen, wie die von Schlachtenbummlern im Stadion. So skandiert sich einer selbst zum Weiterkämpfen, eine baumelnde Linke ist kein Grund für den Gong, und wie die Runde aus ist, nehmen wir das Thema auf, der Kampf kulminiert in unserem Aufruf, zu kämpfen. Hinter der Bühne sackt Wolfgang Dauner, der Jazz-Pianist, von einem Stuhlbein getroffen lautlos von der Wand zu Boden.

Natürlich ist Knüsels zunehmend kalkiger werdendes Raspeln nur ein Heulen. Wieso denn nicht? Heulen ist unsere Sprache, nur heult mancher ein Leben lang und weiss es nicht. Hier aber ist ein Heulen, das frei ist von den Fesseln des täglichen Lebens, und es befreit auch uns für eine kurze Weile: «Ech wot frei si.» Uns eint die Freiheit zur Gewalt. Knüsel heult: «Eusi Wält esch verschisse, ech verschwende, ech verreise, fort vo do i ne anderi Wält, fort vo do i na anderi Freiheit.» In unserem Land kennt man keine Jugend, kaum eine Kinderzeit. Es wird zwar regelmässig gefordert, man möge den Kindern eine besondere Freiheit, eine besondere Schonung gewährleisten, und fast jedermann billigt diese Forderungen, aber es gibt auch nichts, was in der Wirklichkeit unseres Lebens weniger zugestanden werden könnte.

«Sie haben Dich in Beton geboren, und heute beklagen sie, dass du, betonkind, Steine an den Händen hast.» Unser Leben ist eben derart, dass ein Kind, sobald es nur ein wenig läuft, ebenso für sich sorgen muss wie ein Erwachsener. Wir können die Kinder vom Existenzkampf nicht fernhalten, täten wir es, es wäre ihr vorzeitiges Ende.

Wie jeder rechte Boxer, versteht sich auch Knüsel auf die Kunst, seinem Publikum schon nach den ersten Runden den Eindruck zu vermitteln, als stehe die Show bereits vor ihrem Ende, um so jede neue Anstrengung im Lichte der letztmöglichen in um so strahelenderem Licht erscheinen zu lassen. In einer allmählich versagenden Stimme, im Lahmen der linken Hand und im Erschlaffen der Spannkraft des ganzen Körpers nehmen wir eine zunehmend erregendere Heiserkeit wahr, einen Hass und einen Zorn, der nicht erstürbe, auch wenn das Herz still stünde.

Nach dem Konzert frag” ich ihn: «Knüsel, wie ist es gelaufen?» Er: «Extrem.» Das war die Aggression, der Rest ist Langeweile. Weitere Konzerte sind nicht angesagt.

Markus Mäder